마도로스가 되고 싶어 해사(海士)에 진학하겠다는 꿈도 꿔봤지만

양양고 졸업 뒤 영락없이 건달 신세가 됐다. 서울로 올라와

이곳저곳 기웃대던 그에게 어느 날 형이 전단

한 장을 내밀었다. 귀금속 세공(細工)을 가르치는

남대문의 한 학원이 만든 것이었다.

"제가 공부는 못했지만 손재주는 있었어요. 뭘 만드는 걸

좋아했으니까요. 광고를 보는 순간 '이거다!' 싶었습니다.

운명이었던 것 같아요. 냉동 기술을 배울까 병아리 감별(鑑別)을

배울까 고민하고 있었는데 둘 다 내키지 않았거든요.

하지만 문제는 학원비였어요."

한 달 수강료 2만원만 해도 당시 큰돈인데 여섯 달 동안 배우려면

12만원이 필요했다. 고민을 전해 들은 고향의 가족은 애지중지

키우던 송아지를 팔아서 그의 앞날을 열어줬다. 남들이 어깨너머로

기술을 배우던 시절, 체계적인 교육은 앞날에 밑거름이 됐다.

'한 달만 참자!' '주인처럼 일하면 주인이 된다.' 김종목의 평생

좌우명 두 가지는 모두 1970년대 한국 귀금속 세공의 메카

명동에 있었던 '신아사'라는 회사에 다닐 때 얻은 것이다.

"처음 취직했을 때 너무 작업 환경이 열악했어요.

일주일 만에 그만두려고 했죠."

그 결심이 누나의 제지로 깨졌다. "소개해준 사람 체면을

생각해서라도 한 달은 꼭 채우라"는 것이었다. 그런데 한 달을

참자 그렇게 고되던 일이 재미있는 '놀이'처럼 바뀐 것이다.

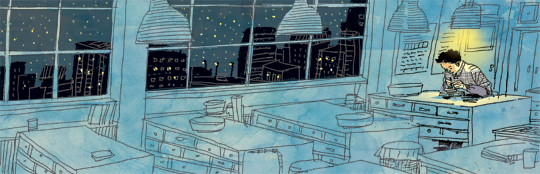

그는 제일 먼저 출근하고 제일 늦게 퇴근하는 열성 사원이 됐다.

그렇게 석 달을 보내자 사장은 자신이 관리하던 값비싼

금은보석이 쌓인 공방(工房) 열쇠를 김종목에게 맡길 정도가 됐다.

"'주인처럼 일하면 성공한다'는 고(故) 정주영(鄭周永) 회장의

말씀은 사실이었어요. 백화점에서 수리 문의가 오면 제가 만든 게

아니더라도 밤새워 다시 만들었습니다. 열심히 하자 기능 대회

출전 기회도 얻게 됐고 세계 대회도 가보게 됐습니다.

제 사업도 절로 번창하게 됐고요."

그가 아직까지 못 이룬 꿈은 하나다. 우리 제품을 티파니나

불가리 같은 세계 최고 브랜드로 만드는 것이다.

"그래서 만든 브랜드가 아르띠마(Artima)입니다.

무슨 뜻이냐고요? 이탈리아어로 '명장의 손'이라는 말이죠.

그게 제가 할 마지막 의무라고 생각합니다.

제가 길러낸 제자들도 도울 거고요."